【编者按】

“小镇造物志”是汨罗市融媒体中心2025年推出的多形态纪实系列,以“解码乡镇经济密码”为叙事内核,通过“轻量化传播+短视频场景化表达”的融媒体思维,呈现汨罗15个乡镇企业的产业突围路径、人才造血机制与文化活态传承。

从一双手工洞洞鞋的全球化之旅,到深山泉水的“华丽”转身,我们试图以“一物一产业”的真实视角回答:

汨罗基层如何生动实践乡村振兴?内陆乡镇如何凭“小物”撬动“大振兴”?

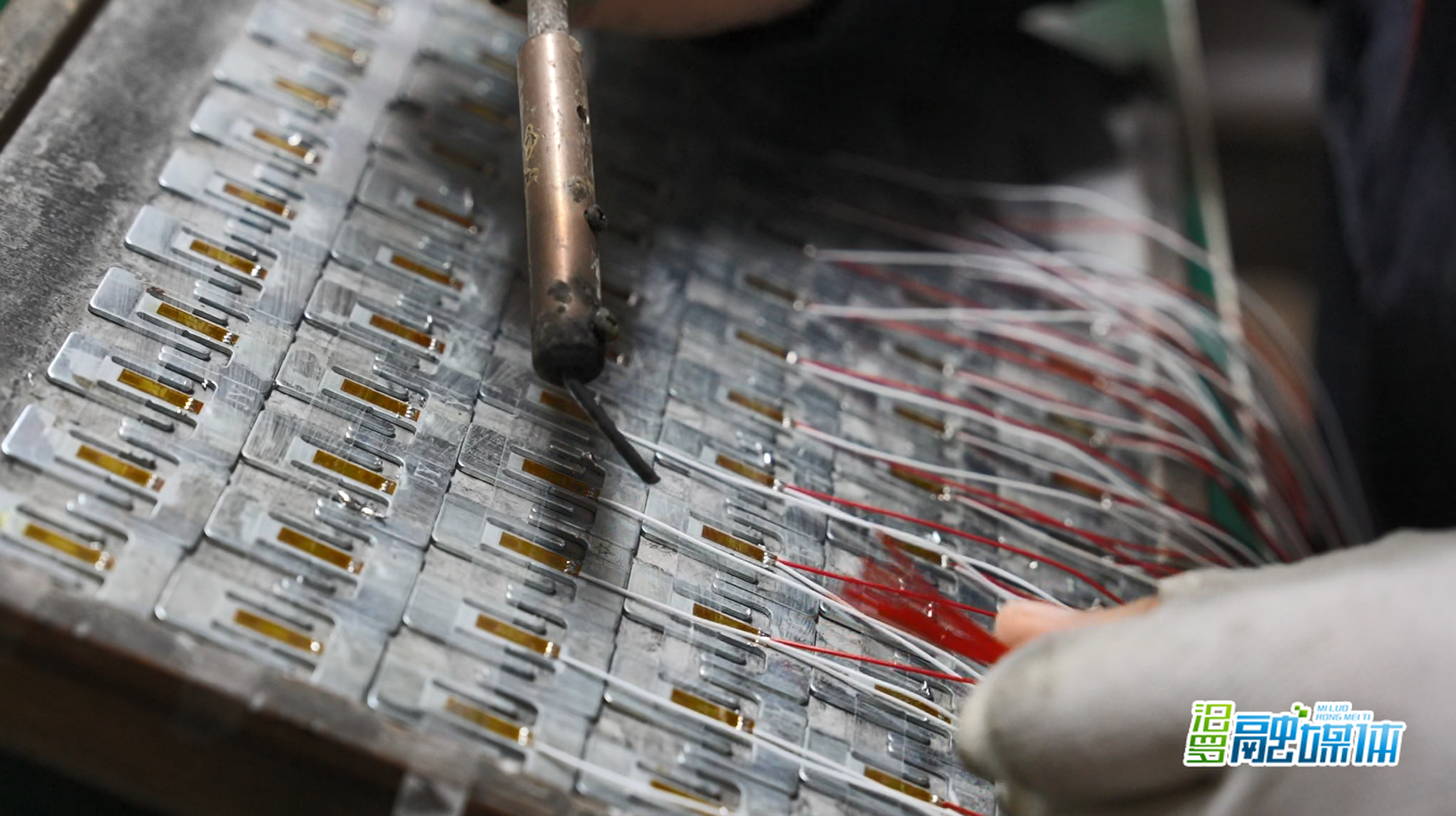

汨罗融媒体讯(记者 张为 姚望)汨罗江畔,古培镇古培塘村的清晨被烙铁笔的滋滋声唤醒。在这家坚懿电子厂车间里,百双巧手正在0.1毫米的精度空间里书写乡村振兴新篇章——这里生产的重力传感器和对应芯片,已嵌入全国1000多种的智能电子秤。

日均5040个贴片×3根焊线,15120次精准落点,这些被称为"中国制造毛细血管"的传感器,由古培、川山坪两地200名"娘子军"用稳准狠的手法精细制造,最终销售到全国。

古培厂区103个员工,川山坪厂区74个员工,电子厂老板何坚的账本藏着乡村振兴密码:两处车间年产值2000万元,其中42%化作女工工资反哺家庭。

何坚也因此发现,自己最大的价值不是把这个厂经营得有多好,而是让200多名员工能够自食其力,通过自己的努力实现经济独立。“她们老是说老板人好,给了她们能够自立的一个底气,但我觉得,这个底气不是我给她们的,是她们自己努力争取来的。”

川山坪厂的其中一名主管陈欢欢是90后贵州媳妇,她用四年时间完成职业身份的转换——从看见焊点手抖的新人到独当一面的车间主管,她的通勤路线是车间到校门口的500米闭环,接送孩子的时间无缝衔接工作时间。29岁入厂的女工朱明,用14年工资铺就了孩子从小学到大学的进阶路,"我的工资就是家庭收入的一部分,女人就是要经济独立"。她说。

这一家山村的厂子,不产粮食,却“种”出了新希望。她们焊的不是电路板,是孩子的书包、老人的药费,更是自己人生的脊梁——当15120根焊线连成银河,就是她们走向更广阔世界的起跑线。

一审:张 咪

二审:游 岚

三审:谢 江

责编:游岚

来源:汨罗市融媒体中心

版权作品,未经授权严禁转载。经授权后,转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

!/ignore-error/1&pid=51711360 )

2025年度岳阳市市直机关公开遴选公务员公告

!/ignore-error/1&pid=51701840 )

鉴往知来,跟着总书记学历史|三个维度,重温总书记讲述的抗战岁月

!/ignore-error/1&pid=51701820 )

习近平同志《论坚持全面深化改革》第二卷主要篇目介绍

!/ignore-error/1&pid=51701800 )

习近平同志《论坚持全面深化改革》第一卷、第二卷出版发行

!/ignore-error/1&pid=51701775 )

和总书记面对面 | 青山常在路更长

!/ignore-error/1&pid=51701200 )

学习新语·抗战|铁军忠魂 永不褪色

!/ignore-error/1&pid=51701180 )

学习手记 | 路子选对了就要坚持走下去——读懂“两山”理念的实践导向

!/ignore-error/1&pid=51701160 )

看见美丽中国丨三江源20年蜕变:千湖归来 “中华水塔”焕新生

下载APP

分享到